千年广州港,一部外贸史。

10月15日,由广东省委宣传部主办、广东省博物馆(广州鲁迅纪念馆)承办的“互利天下:广东外贸一千年”大展,将在第138届广交会开幕之际正式与公众见面,展期一年。

本次展览甄选来自全国收藏机构的逾200件(套)珍品,其中更有22件国家一级文物,以实证回顾广东在全球贸易体系中的重要作用,及其在中国外贸制度建设上的独特贡献。在全球经贸环境充满不确定性的大背景下,展览以历史经验回应现实命题,彰显广东坚定不移扩大高水平对外开放的坚定信心和决心。

展览开幕倒计时1天,南都N视频记者撷取三个历史坐标,结合专家解读,带领观众穿越时空,一窥广东“互利天下”的开放气象,感受千年商都、海丝枢纽的累世繁荣。

时空坐标:宋代

南海商船中的异域风“半成品”

隋唐时期,沿海的广州已经成为对外贸易大港,位于广州城西、供外国人居住经商的“蕃坊”,几乎与城区达到同样规模。宋代颁行的《广州市舶条法》,成为全国性贸易法规,官方甚至出台奖励制度吸引外国客商,海上贸易更加繁荣。

南宋淳熙十年(1183年),一艘满载货物从广州港口离岸的商船,途经今阳江附近海域时沉入海底,成为直观了解昔日盛况的时空胶囊,它就是“南海I号”。

作为广东人最熟悉的一条古船,也是迄今中国水下考古最重大的发现,“南海I号”的相关展览已有很多。但在这次大展中,观众可以观赏到一系列“南海I号”的黄金首饰,揭开更多南宋远洋贸易的秘密。

南宋金项饰。

著名的“大金项链”,是1987年“南海I号”被发现时出水的第一件金器。它长达1.72米,由四股八条纯金线编制而成,一端是长条形带钩,饰有花纹,另一端有四个小圆环,便于调节长度,整体呈现出阿拉伯艺术风格。结合它的磨损程度推断,应是船上外国乘员长期佩戴的饰物,不排除其主人本身就是从事黄金奢侈品贸易的商人,如此长的金项链,不仅是非凡财力的象征,可能也有“广告作用”。

另外几件“南海I号”的黄金制品,与这件展品属性不同,它们被认为是船上搭载的货物。

比如一件金带銙(腰带表面的装饰配件),其底座为长方形,装饰着精美的卷草纹和细密的金珠,中心焊有一个用金箔卷制的椭圆口镶嵌托架,但上面并没有镶嵌珠宝或者玉石。那么,到底是原有的宝石脱落了,还是从未镶嵌过呢?

南宋金带銙。

在接受南都记者采访时,早年曾参与“南海Ⅰ号”水下考古工作的著名考古专家李岩,道出了其中的关窍。

他说,金带銙被发现时,盛放在一个外形完整且用盖子封闭的漆盒内(李岩称之为“百宝箱”),其中未发现宝石类遗物,漆盒附近也未发现有物件从中泄露的迹象;“百宝箱”内提取出大大小小70余件金器,除去金叶子、碎金等货币,还有戒指、项链等几类首饰,普遍存在“有镶嵌宝石的托,没有宝石”的情况。

此外,“南海I号”出水过其他带有镶嵌物的饰品,比如一枚戒指上镶嵌的珍珠脱落后,其镶嵌位边缘有所变形,而“百宝箱”的几类金饰上并不存在这样的变形。

因此可以推断,这些金器被装入漆盒上船时,就没安装镶嵌物,它们尚未制作完成,是中间产品!这也就意味着,当时的贵金属奢侈品贸易,可能存在比传统认知更复杂的“产业链”和“供应链”,形成了跨区域分工协作。既降低成本,又能针对目标市场进行灵活的设计。

在李岩看来,“百宝箱”的发现已经超越了文物意义,更揭示了南宋海上贸易体系的全球化特征。通过整合不同文明的工艺优势,中国工匠成功开拓了高端奢侈品市场,在跨洋贸易中实现了中华文化对外交流与传播。

时空坐标:明代

海内外名窑石湾窑烧出的“翠毛蓝”

明朝建立后,在广州设置市舶司,统辖南海贸易。毗邻广州的佛山,也成为四方商贾云集之地,位列全国“四大名镇”“四大聚”。

佛山有石湾窑,主要分布于今佛山市禅城区石湾镇及周边地区。其制陶历史悠久,唐宋时已有规模化的陶瓷生产,而明代商品经济、对外贸易的发达,直接推动石湾窑进入了鼎盛阶段,成为海内外知名窑口。

这一时期,为适应市场需求的增长,石湾窑的规模显著扩大,还出现了陶业行会;窑灶的革新、烧制技术的提高,让工匠们能够制造出质地更优、色泽更美的器物,时称“广钧”。

民国刘子芬在《竹园陶说》中提到,明代石湾窑仿制宋代钧窑的窑变釉,以蓝釉中映露紫彩者为最浓丽,粤人呼为“翠毛蓝”,形容其色似翠鸟羽毛。实际上,这是釉液在烧窑过程中自然流动变化的结果。运用窑变的原理,石湾窑工匠还烧造出了“三稔花”“雨洒蓝”等精美品种。

明石湾窑翠毛釉梅瓶。

此次展览,集中呈现了数件石湾窑所制的翠毛釉陶器。其中,高25厘米的明石湾窑翠毛釉梅瓶,器型特征为小唇口,短颈,丰肩至足渐收,圈足稍外撇,有元代遗风,为石湾窑明代早期陶器中的珍品。另展出明石湾窑翠毛釉蒜头瓶、胆瓶,同样工艺精湛,各具艺术特色。

石湾窑出产的艺术陶器,部分也成为外销品,与日用陶瓷、园林建筑陶瓷等一同运销海外,包括东南亚、阿拉伯半岛、非洲东部等地。

随着麦哲伦完成环球航行,欧洲国家进一步开拓海外贸易航路,越来越多外商希望与中国互通有无。此时,传统的朝贡贸易体系已经无法满足实际需求,广东地区率先调整,允许外商直接贸易,形成广州-澳门体系。石湾陶瓷便能通过广州-澳门-果阿-里斯本的海上丝绸之路航线,远销至欧洲各国。

清代,石湾窑继续发展,产品依然畅销,特别是在岭南以及东南亚地区受到青睐。清人屈大均所著《广东新语》中有记载:“石湾之陶遍两广,旁及海外之国。”

作为民窑,其所产佳品还进入了宫廷。故宫博物院器物部研究馆员、中国社会科学院大学客座教授黄卫文在一篇文章提到,可能早至明代,石湾陶就以地方特产贡品的方式被送进宫中。

故宫博物院藏有石湾陶240余件,其中不少是清宫旧藏。比如有一件明代石湾窑窑变花釉梅瓶,原藏于寿康宫,“甄嬛”对应的历史原型崇庆皇太后钮祜禄氏曾居住于此。另外,国家博物馆、台北“故宫博物院”等著名博物馆,也藏有明代石湾窑的作品。

千百年来,石湾薪火不熄。2006年,石湾陶塑技艺被列入首批国家级非物质文化遗产名录,至今也是全国重要的综合性陶瓷生产基地,被誉为“南国陶都”。

时空坐标:清代

“呱”先生笔下的中国风外销画

康熙二十四年(1685年),清政府开海贸易,设立粤、闽、浙、江四大海关,作为外国商船来华贸易的指定地点。其中,业务量最大的粤海关,为了规范贸易和保证税收,促成了中国早期外贸代理洋行——广州十三行的形成,大致位置在广州城西靠近珠江北岸一带(今广州市荔湾区沙面与文化公园附近)。

乾隆二十二年(1757年),清廷宣布关闭其余海关,只留粤海关对外通商。在“一口通商”政策下,广州作为东西方商品交易枢纽、文化汇流门户的地位更加突出,汇集了通往欧洲、拉美、南亚、东洋和大洋洲的环球贸易航线,呈现出“金山珠海、天子南库”的辉煌图景。

当时,从广州销往世界各国的,除了茶叶、陶瓷、牙雕、丝绸、漆器、药材等商品,还有专供海外市场的绘画作品。在广州十三行附近,聚集了很多专门承接外国客单的画店,由经验丰富的本土画师绘制,但吸收了西方绘画的风格与技法,备受市场欢迎。

文博专家、二级研究馆员程存洁对这类广州出产的外销画深有研究。

他告诉南都记者,随着东西方贸易的发展,很多欧洲人渴望拥有来自中国的物件,竞相追逐“中国风”;与此同时,在没有摄影技术的年代,偏写实风格的画作充当着类似照片的作用,可以作为旅行的纪念品,也可以作为异域商品,满足大洋彼岸的人们对中国的好奇。

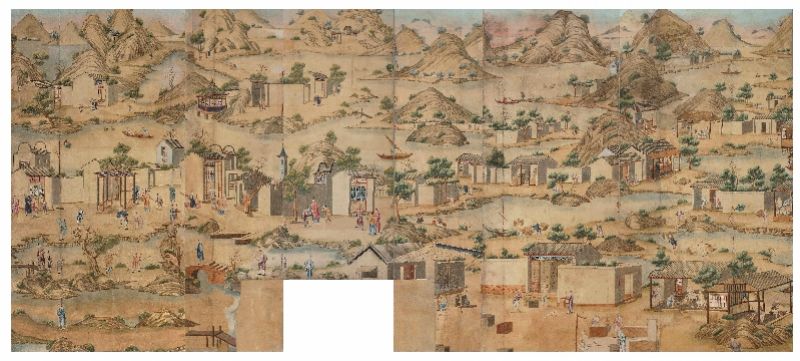

《清乾隆农耕商贸图外销壁纸》。

此次展出的广东省博物馆藏《清乾隆广州手绘农耕商贸图外销壁纸》,就是极具时代特色的外贸商品。这套壁纸以水彩精工绘制于桑皮纸上,刻画的是清代广州农桑耕织、商业贸易的世情图景,最初由英国拉塞尔斯(Lascelles)家族从广州购得,用来装饰其位于英格兰利兹地区的哈伍德庄园(Harewood House)。值得一提的是,这座历史建筑是《唐顿庄园》的取景地。

如今,壁纸的一半仍贴在庄园的“东方卧室”中,另一半(共12件)被广东省博物馆购藏,回到了它的诞生地,是目前国内最大的清代外销壁纸。

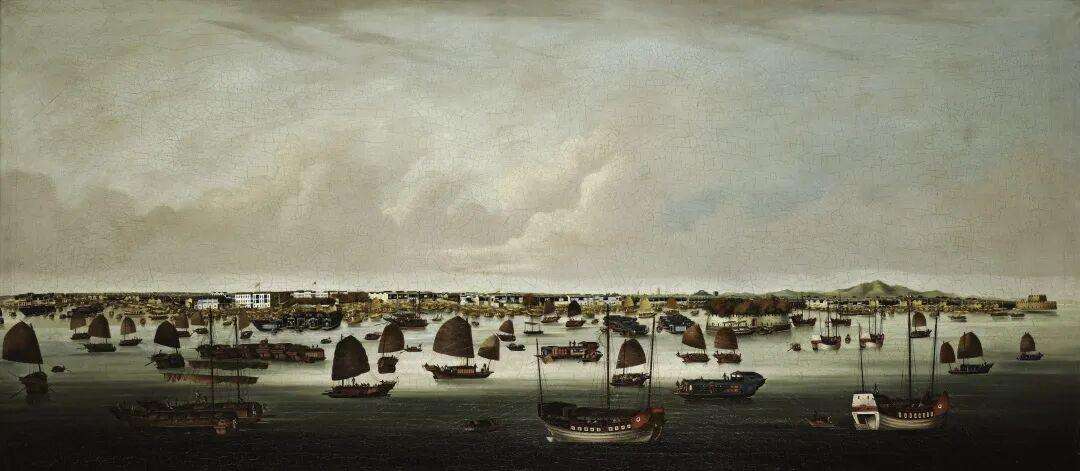

还有一件长达2米的外销油画珍品——约绘于1845年的《广州港全景图》,此次也将与公众见面。因画框背部上方残存有“Youqua”的标签残片,疑为煜呱(Youqua)所绘。

煜呱是广州十三行兴盛时期的外销画名家之一,同时期较受追捧的画师还有林呱、顺呱等人。以“呱(qua)”为后缀是当时的流行风尚,既是画家跟洋商打交道时使用的英文名号,也可作为画室的招牌。

《广州港全景图》。

当时,广州批量化生产以珠江风景和来往船舶为主题的外销画,但疑为煜呱所做的《广州港全景图》,无论从尺幅还是画技来说,都堪称罕见,被誉为“清代珠江版《清明上河图》”。

它清晰而详细地描绘了珠江沿岸的广阔风景与地标建筑,并摹画了江面300多艘各色船舶,极致展现广州港口贸易的繁荣,无意中还为后世留存了一份图像史料,可供建筑、船舶等学科的研究者细细研究解读。

程存洁告诉南都记者,诞生于清代广州口岸的外销画行当,随着道光二十二年(1842年)中英签订《南京条约》后的“五口通商”,以及香港转口贸易的发展等,逐渐向其他通商港口扩散,比如煜呱也在香港开了画店;盛极一时的广州十三行逐渐消失在历史长河中,而广州作为重要贸易港口的地位,历经千年而未变。

今天的十三行周边地区,是大型服装批发中心,商品远销海外。《广州港全景图》中描绘的珠江北岸,与琶洲广交会展馆隔江而望,见证着南粤大地“开放包容、互利共赢”的历史智慧和时代精神。

出品:南都即时

监制:王佳

统筹:向雪妮 马辉

采写:南都N视频 记者 侯婧婧 雪妮