这几天,围绕一艘因不可抗力误入美国的中国民用无人飞艇,美国自导自演了一出政治闹剧,事情已经过去了好几天,美国政府还在没完没了地炒作。

在这一起中美间的意外事件中,美国的行为逻辑,透射出其决策究竟凭何依据,也在考验美方对稳定和改善中美关系的诚意。

中美元首巴厘岛会晤后,中美关系呈现出止跌的契机。面对2023年即将到来的经济大衰退,国际社会也希望中美合作,推动全球经济复苏。

就在这一关键时刻,美国利用全球对中美关系的期待与关注,将中国民用无人飞艇事件视为打压遏制中国的机会,执意动用武力,明显反应过度,严重违反国际惯例,也给中美关系带来新的风险与变数。

一个受西风带影响,且自身控制能力有限的“气球”,戳破了一个认知失准和决策失控的美国。

这只是美国对华决策情报化趋势的一个切面。2021年,拜登政府上台后,开始酝酿对华战略,外界一直有其是否改弦更张的讨论,直到2022年,拜登政府对华战略框架逐渐形成,到今年,是行动的发力期。此次事件,从一定程度,让我们看到了美国对华决策的底色。

这样决策背后的根源,是认知的问题。抱着对中国的错误认知,对中国的判断自然会出现偏差。

这种认知是怎么形成的?

不久前,复旦大学美国研究中心主任吴心伯曾前往美国,他专门访问了美国智库——美国官员中,很多都有在智库任职的经历。智库,成为了观察美国决策者认知的重要视角。

吴心伯访问的美国战略与国际问题研究中心,坐落在华盛顿特区,距离白宫只有1公里。

2018年,这家智库的前主要负责人与其他人合写了一篇文章,其中提到一个观点——美国对华接触政策失败了。

这篇文章在华盛顿政治圈,释放了一种一旦提到跟中国“接触”和“对话”,就“政治不正确”的氛围,甚至于跟中国交流只能用中性的“沟通”(“communication”)。

吴心伯告诉谭主,文章观点有很多夸大其词的地方,不够客观,但是它迎合了当时美国对华政策气氛的变化,所以实际上后来对美国对华政策的调整还是起到了比较显著的作用。

起显著作用的原因很简单——这两位作者,分别是坎贝尔和拉特纳。其中一位,是现任白宫国安会印太事务协调员,另一位,则是现任国防部印太安全事务助理部长。

值得一提的是,美国国务卿布林肯,也来自这个智库。

从这种氛围的智库走出的美国官员,在认知上,自然会带有偏见。

事实上,最初的氛围,并不是这样的。

吴心伯此次访问美国的契机,是一名叫做莫里斯·格林伯格的美国人埋下的。去年7月份,对中美关系深怀忧虑的格林伯格专门发表了一篇文章。文中,这位美国保险界的传奇人物直言不讳:

中美关系的恶化破坏了世界上最重要的双边关系的稳定。每年交换数千亿美元的商品和服务,为两国经济带来巨大利益。

以此为基础,我们应该尽我们所能改善中美关系,现在这样做比以往任何时候都更符合我们的国家利益。

已经年近百岁的格林伯格,在中美关系的冰点时刻,仍能看到积极的一面。但现在,这样的人在美国已经非常少了。

不久前,美国前财政部长亨利·保尔森写了一篇文章,描述了当前美国政客的群像:

以美国自身利益为代价惩罚中国的政治意愿正在美国国会推波助澜。

就在这几天,美国议员正在炒作《中国贸易关系法案》,要求撤销中国的永久最惠国待遇。但事实上,中国入世后,美国是不折不扣的受益者。

先损己,再损人,正常人怎么会有这样的想法?为什么会形成这样的认知?

据吴心伯观察,美方对华智库更新换代很快,有很多“新面孔”。他们历史基础薄弱,不了解中国,也缺乏耐心,会有意识地回避,甚至排斥同中方人士的交往。

原因,有两方面:

其一,不同于老一辈,这些年轻的智囊对中国的初始了解不是跟一个一穷二白的国家的建交,没有共同发展的历史记忆,而是上来直接面对了一个日益强大崛起的中国。

其二,年轻一代对于世界的理解越来越依赖于信息技术手段。虽然技术手段极大增强了信息的可及性和便利性,但是其失真和片面的风险是无法回避的。

脱离了客观认知,这些智库人士进入美国政府后,阻华、遏华就不可避免陷入不着边际的恶性循环。

在飞艇事件发生后,美国前资深外交官傅立民用一个词对美国政客做了形容——可悲。他告诉谭主,自己希望看到美国政府拥有尼克松总统和基辛格国务卿在当年所表现出的战略眼光和勇气,但很可惜,他没有看到。在他看来,拜登政府甚至都不敢告诉民众,和中国合作的利害关系。

这也恰恰说明,美国政府的决策,并不代表美国民众的利益,这已经成为美国政治的常态。

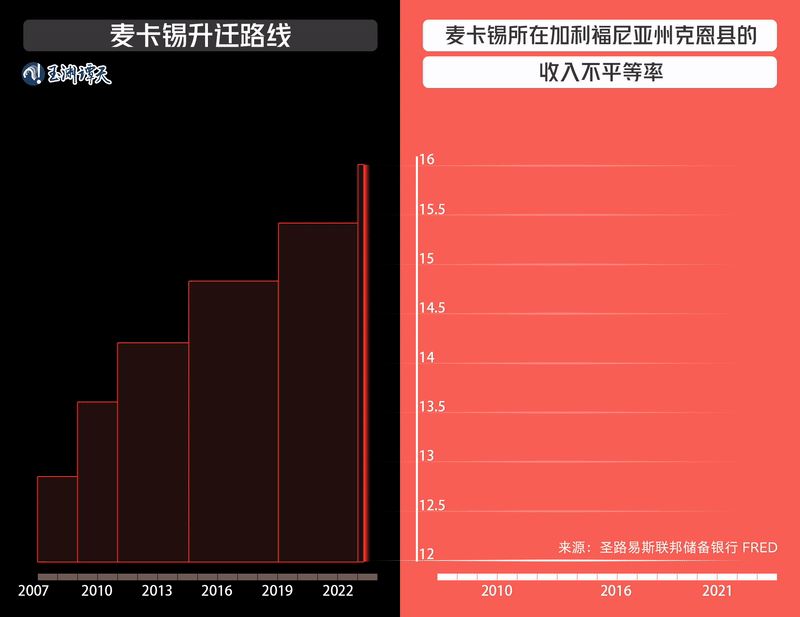

此次飞艇事件中,跳脚很高的众议院议长麦卡锡,就是典型的案例。他在不断抹黑中国的同时似乎忘了,不久前,经过15轮投票,他才当选众议长。这是美国164年都未见的情形。

很多人只看到了两党斗争的激烈,但耗费了巨大的政治、经济和时间成本后,选出来的人究竟是什么样的?

麦卡锡所在的选区,是美国收入最不平等的地区之一,麦卡锡的官越做越大,但这一问题,不仅没有得到解决,还愈发严重。

美国政客,毫不关心民众的诉求,也不关注中美关系恶化对民众切身利益的损害,一心想着打压遏制中国,不断做出失控的决策。

只是,这种脱离大多数民众利益的决策,又能撑多久呢?

美方还称,向40国通报中国民用无人飞艇事件及调查情况。

中国外交部发言人回应表示,希望美方基于客观事实向其他国家说明情况。但不用想都知道,美国一定会极尽所能,抹黑中国。

2022年,布林肯跑了不少地方,渲染“中国威胁”,希望拉拢别国围堵中国,他交出了美国外交这样一份成绩单:

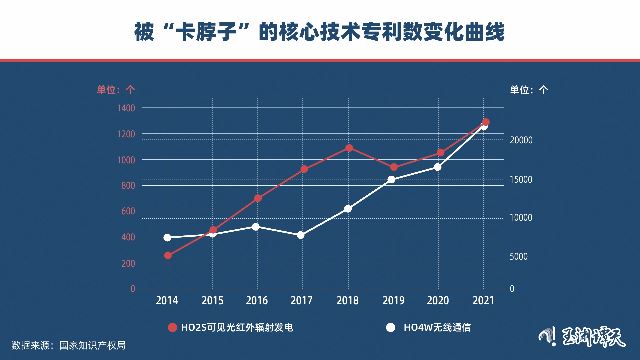

就拿芯片行业来说,这是美国打压中国力度最大的领域之一。前不久,美国还在施压日本、荷兰,限制向中国出口先进制程芯片制造设备。

然而,就在美国向荷兰施压限制对中国出口的同一时间,荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML)表示,预计今年对中国的出口会保持在去年的相同水平。

大多数国家的做法,还是与美国的臆想背道而驰。正如保尔森在文章中提到的,这些国家非但没有在经济上与中国脱钩或切割,反而仍在深化与中国的贸易联系。

外交学院副院长高飞告诉谭主,美国希望在战略经济层面建起“小院高墙”,以实现与中国“有序脱钩”,但在哪些地方要圈“小院”砌“高墙”,在哪些地方稳定下来,在哪些其他的领域逐渐放开,美方的战略还并不清晰。

不清晰,并非不想,而是不能——无论国际还是国内,没人想承受脱钩的代价。

此前,美国的出口管制政策,已经让国内企业有诸多怨言。

上个月,美国半导体行业协会(SIA)刚刚发表了新的评估:

美国对中国芯片等行业施加严格限制后,可能会伤害本国产业。

美国不惜以人民福祉为代价,也要打压中国。这种疯狂的行径也让部分人感到恐惧,担心中国会被打垮,希望同美国“求和”。

但现实,是什么样的?